近年来,虚拟物品寄售平台因交易便捷性迅速兴起,但伴随的争议也日益凸显,这类平台通过担保交易机制为玩家提供装备、账号等虚拟资产的中介服务,宣称能规避传统私下交易的风险,实际运营中暴露出诸多隐患:部分平台存在虚假交易、资金冻结或卷款跑路现象,甚至与诈骗团伙勾结伪造交易记录,尽管正规平台通过实名认证、第三方支付等手段提升安全性,但用户仍需警惕高收益骗局和维权难题,行业缺乏统一监管标准,导致维权成本高、追责困难,专家建议用户选择有资质的平台,保留完整交易凭证,同时呼吁完善虚拟财产法律保护体系,虚拟物品交易市场在便利性与风险并存中亟待规范发展。

虚拟经济的繁荣与暗流

近年来,随着游戏、NFT、数字藏品等虚拟资产的兴起,虚拟物品寄售平台如雨后春笋般涌现,这些平台号称能让玩家自由交易装备、账号、皮肤等虚拟物品,甚至能“一夜暴富”,在繁荣的背后,诈骗、盗号、洗钱等黑色产业链也在悄然滋生。

争议点:

- 安全承诺 vs 真实风险:平台宣称“100%安全”,但用户被骗案例频发。

- 自由交易 vs 法律灰色地带:虚拟物品的产权归属模糊,交易是否合法?

- 便捷变现 vs 资金冻结:用户提现时遭遇平台跑路或银行风控。

本文将深入探讨虚拟物品寄售平台的安全管理问题,揭示其光鲜表面下的潜在风险。

第一章:虚拟物品交易,是“财富密码”还是“割韭菜”?

1 暴利诱惑下的玩家狂欢

虚拟物品交易市场早已突破千亿规模,以《CS:GO》皮肤交易为例,一把稀有龙狙能卖出数十万元,而《原神》账号、Steam库存等也成了硬通货,不少玩家靠倒卖虚拟物品赚得盆满钵满,甚至催生了一批职业“游戏商人”。

反差现象:

- 普通玩家 vs 职业炒家:普通玩家可能因信息差被低价收割,而职业商人掌握市场定价权。

- 官方默许 vs 私下封号:部分游戏公司默许交易,但一旦涉及黑产,账号可能被封禁。

2 平台如何赚钱?手续费、黑产与洗钱

大多数寄售平台靠收取交易手续费盈利,但部分平台暗藏猫腻:

- 虚假交易刷流水:制造繁荣假象吸引更多用户。

- 黑产销赃:黑客盗取的账号、装备通过平台洗白。

- 资金池风险:用户资金被平台挪用,甚至卷款跑路。

案例:

2022年,某知名虚拟交易平台因涉嫌洗钱被调查,大量用户资金被冻结。

第二章:安全管理漏洞,用户如何沦为“待宰羔羊”?

1 账号安全:你的虚拟财产真的属于你吗?

- 盗号产业链:黑客通过木马、钓鱼网站窃取账号,再通过平台转卖。

- 找回风险:部分卖家利用“账号找回”功能诈骗买家。

- 平台风控缺失:许多平台仅依赖邮箱验证,安全措施形同虚设。

争议点:

- 平台是否该承担盗号责任? 用户认为平台应赔偿,平台则推卸给“个人安全意识不足”。

2 支付安全:提现难、冻卡、跑路

- 第三方支付风险:部分平台使用不合规支付通道,导致用户银行卡被冻结。

- 资金池跑路:小型平台卷款消失,用户投诉无门。

- 加密货币洗钱:部分平台支持USDT交易,成为洗钱温床。

案例:

2023年,某虚拟物品交易平台突然关闭,涉及金额超5000万元,受害者组建维权群却难以追回损失。

第三章:法律与监管的灰色地带

1 虚拟物品的产权归属:谁说了算?

- 游戏公司 vs 玩家:大多数游戏用户协议规定,虚拟物品归公司所有,玩家仅有使用权。

- 法律空白:我国尚未明确虚拟财产的法律地位,交易纠纷难维权。

争议点:

- 如果游戏公司封禁交易账号,玩家能否起诉? 目前司法实践倾向于支持游戏公司。

2 监管难题:如何打击黑产?

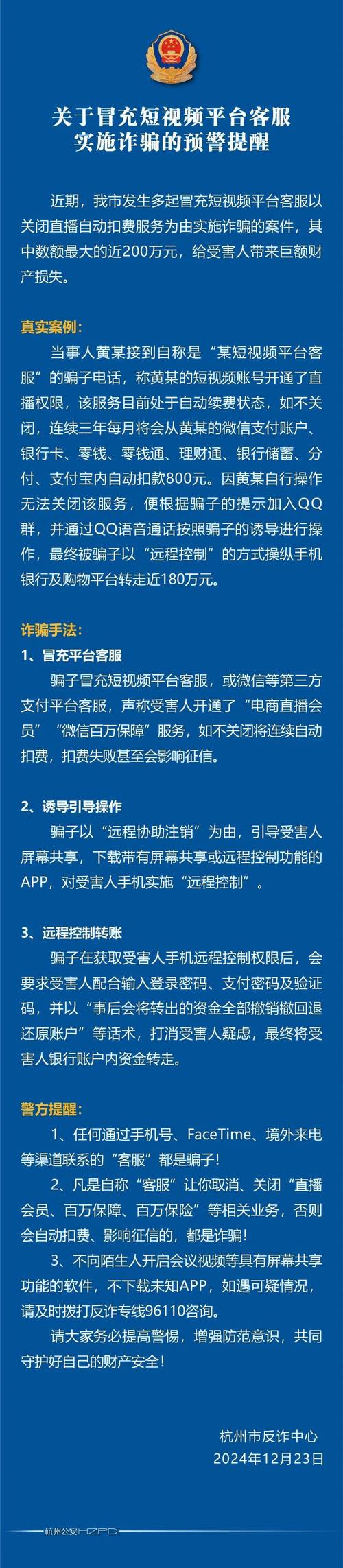

- 实名制执行不力:许多平台未严格审核卖家身份,导致诈骗横行。

- 跨境执法困难:部分平台服务器设在海外,逃避监管。

案例:

某国际虚拟交易平台因涉及诈骗被多国联合调查,但最终仅罚款了事,未真正解决问题。

第四章:用户如何自我保护?

1 选择靠谱平台的5个标准

- 是否支持官方交易?(如Steam市场、网易藏宝阁)

- 是否有完善的客服体系?(7×24小时响应)

- 资金托管是否安全?(是否与银行或第三方支付合作)

- 用户评价如何?(查看黑猫投诉等平台记录)

- 是否支持仲裁机制?(纠纷时能否公平处理)

2 交易防骗指南

- 不轻信“高价回收”:往往是骗局。

- 避免私下交易:尽量使用平台担保。

- 警惕“客服”钓鱼:官方不会索要账号密码。

虚拟交易,是机遇还是陷阱?

虚拟物品寄售平台在提供便利的同时,也成了黑产的温床,用户需提高警惕,平台应加强风控,而监管机构也需尽快填补法律空白。

最终问题:

- 如果你在平台被骗,你会选择维权,还是自认倒霉?

- 虚拟物品交易,是否应该全面禁止,还是加强监管?

欢迎在评论区分享你的观点!

本文链接:https://www.ncwmj.com/news/1182.html